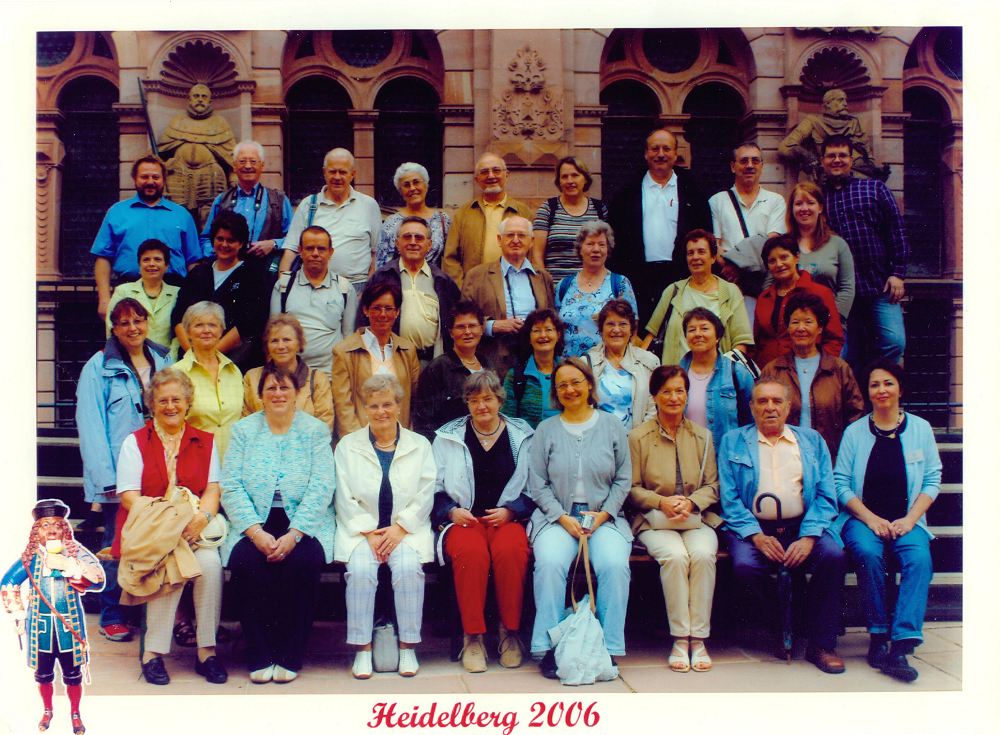

Heidelbergausflug der Singgemeinschaft Marktleuthen

~ mit vielen Fotos und Informationen zum Heidelberger Schloss mit der Bergbahn zur Molkenkur und zum Königstuhl ~

Singgemeinschaft Marktleuthen vor dem Heidelberger Schloss

|

Aber wie kamen wir dahin? Es war ein unvergesslicher Ausflug mit den

Heidelberger Bergbahnen, die 1907 erbaut wurden. Der untere Teil, also die

Stationen zum Heidelberger Schloss und die zur Molkenkur, fahren mit modernen

und schnellen Wagen, auf der oberen Strecke zum Königstuhl (568m), dem

zweithöchsten Berg des Odenwaldes, fahren noch die historischen Holzwaggons.

Die Bergbahnen sind Standseilbahnen, das bedeutet, dass sie mit Rädern auf dem Boden fahren, die Kabinen aber so versetzt sind, dass man immer waagerecht darin steht, auch wenn's steil bergauf geht. Die obere und die untere Bahn fahren gleichzeitig los, wobei die nach unten fahrende Bahn die andere an einem Seil bergauf zieht. Die Strecke ist eingleisig, wobei sie in der Mitte der Strecke aneinander vorbei fahren. Siehe auch diesen Artikel über die Heidelberger Bergbahnen |

"Ich hab's! - Ab in den Bus zur Stadt!" |

Auf ging es also zum Kornmarkt, wo die Bahnen abfahren.

Kornmarkt mit Marienstatue (1718) bzw. - brunnen (seit 1830) |

Kornmarkt mit Brunnen |

|

Kaum waren wir los gefahren, waren wir auch schon da!

Die Fahrt zur ersten Station, dem Heidelberger Schloss dauert gerade mal eine Minute, und die Ausweichstelle befindet sich auch gleich im Bahnhof. |

Heidelberger Schloss

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Schlossgarten

~~~~~~~~~~~~

Der Schlossgarten ist riesig und galt als 8. Weltwunder. Er wurde kurz vor dem

30-jährigen Krieg (1618-1648) von Friedrich V, dem Winterkönig, angelegt für

seine Frau Elisabeth Stuart ausEngland, die er über alles liebte und für die

er, damit sie glücklich sein und sich wohlfühlen sollte, auf dem ursprünglich

als Verteidigungsburg konzipierten kargen "Schloss", sogar

die Sicherheit riskierte, indem er für den großzügigen Garten schützende Felsen

abtragen ließ.

Blick von oben auf die Stadt |

Blick vom Eingang (siehe unten) auf's Schloss |

Blick in den Hirschgraben, in dem tatsächlich Hirsche gehalten wurden. Aufgrund der steilen Hanglage wäre ein Wassergraben hier unmöglich gewesen. |

Eingang zum Schlosshof |

|

Das Elisabethtor befindet sich am Eingang zum ersten Teil des Schlossgartens,

der sich noch vor dem Eingang zum Burghof befindet. Friedrich V ließ dies

seiner geliebten Frau zum Geburtstag bauen, baute es aber mit der verzierten

Seite zum Eingang in den Park und mit dem unverzierten Rücken zum Schloss, wie

man es hier auf dem Foto gut erkennen kann. So beschwerte sich die geliebte

Ehefrau dann auch gleich, dass sie von ihrem Zimmer aus die Schönheiten des

Tores gar nicht sehen konnte.

So verlassen wir nun diesen Teil des Schlossparks, gehen am Schlosseingang vorbei in den hinteren Teil, den Hauptteil des heutigen Parks. |

Blick in den Hirschgraben auf der anderen Seite des Eingangs zum Burghof und Schloss |

Blick vom Schlossgarten auf die Ruine |

Plan des terrassenförmig angelegten Schlossgartens und Lage des Schlosses im Park. Die Beete sind heute fast alle zu Rasenflächen geworden. |

Blick auf die Ruine |

~ ohne Worte ~ |

Hier kann man gut die terrassenförmige Anlage erkennen. |

Verzückter Blick auf ... |

... Vater Rhein, dessen interressanteste Stelle ganz züchtig mit einem Feigenblatt bedeckt ist. Die Rheintöchter haben ja schließlich das Rheingold zu hüten, das die Walküren oder andere Damen und Herren gern finden möchten ... Ob letztere da was falsch verstanden hatten? *g* (Foto: ©Erwin Purucker |

Vorbei am zerschossenen Pulverturm machen wir uns nun auf zum ... |

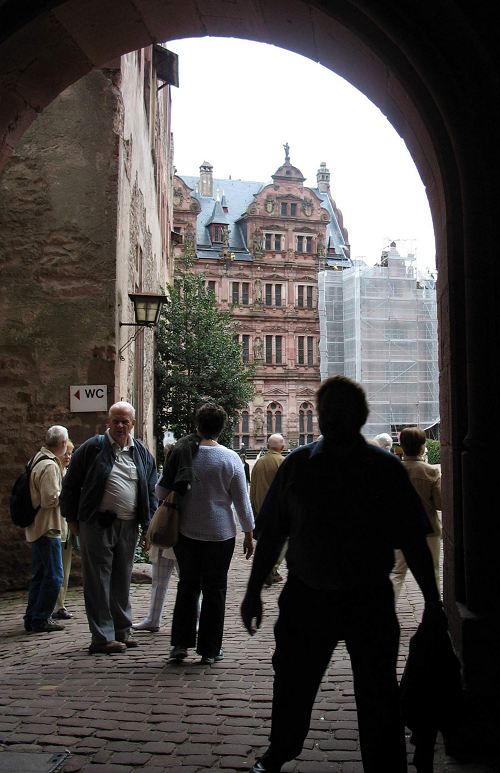

... Eingang in den Schlosshof am Brückenhaus vorbei über die Brücke über den Hirschgraben und durch das Tor des Uhrenturms zur .... |

Schlossbesichtigung

~~~~~~~~~~~~~~~

Hier nun betreten wir den Burghof des Heidelberger Schlosses. Es war

ursprünglich eine der beiden Burgen zur Verteidigung der Stadt Heidelberg. Die

obere Burg befand sich eine Bergbahnstation höher auf dem Kleinen Gaisberg, wo

sich heute die Molkenkur befindet. Die untere Burg, die heutige Schlossruine,

wurde zwischen 1294 und 1303 auf dem Jettenbühl, einem Felsvorsprung unterhalb

des Königstuhls erbaut. Der Name geht zurück auf eine uralte seherin namens

Jette zurück, die hier ihr Heiligtum gehabt haben soll. Erste Zeugnisse über

die Burg stammen aus dem 16. und 17. Jahrhundert, u.a. ein ausführlicher

Bericht von Matthäus Merian aus dem Jahre 1615.

Hier nun betreten wir den Burghof des Heidelberger Schlosses. Es war

ursprünglich eine der beiden Burgen zur Verteidigung der Stadt Heidelberg. Die

obere Burg befand sich eine Bergbahnstation höher auf dem Kleinen Gaisberg, wo

sich heute die Molkenkur befindet. Die untere Burg, die heutige Schlossruine,

wurde zwischen 1294 und 1303 auf dem Jettenbühl, einem Felsvorsprung unterhalb

des Königstuhls erbaut. Der Name geht zurück auf eine uralte seherin namens

Jette zurück, die hier ihr Heiligtum gehabt haben soll. Erste Zeugnisse über

die Burg stammen aus dem 16. und 17. Jahrhundert, u.a. ein ausführlicher

Bericht von Matthäus Merian aus dem Jahre 1615.

Der deutsche König Ruprecht I ließ ab 1401 die Burg zu einer repräsentativen Festung ausbauen, die außerdem noch Platz für den nun notwendigen Hofstaat bieten sollte. Nach dessen Tod 1410 erbte sein Sohn, Pfalzgraf Ludwig III, die Stammlande der Pfalz. Unter Kaiser Sigismund musste er als Vertreter des Kaisers nach dem Konzil von Konstanz, auf dem Papst Johannes XXIII 1415 abgesetzt worden war, diesen "in Gewahrsam nehmen" - was auch immer das heißen mag ...

1462, im Badisch-Pfälzischen Krieg, nahm der Pfälzer Fritz, also Kurfürst Friedrich I von der Pfalz, zwei gegenerische Grafen und einen Bischof beim "Mahl zu Heidelberg" (Blick auf die Felder draußen statt Brot zu essen) gefangen, um ahnsehnliche Lösegelder zu erpressen, was ihm bei dieser reichlichen Versorgung auch gelang. Im Jahre 1518 besuchte Martin Luther auf seiner Heidelbergreise wegen eines öffentlichen Disputs seiner Thesen auch das Heidelberger Schloss und war begeistert von seiner Schönheit und kriegerischen Ausrüstung.

Der bereits erwähnte verliebte Friedrich V nahm kurz vor dem 30-jährigen Krieg die Wahl zum böhmischen König an. Gewählt wurde er weniger wegen seiner Stärke sondern gerade wegen seiner Schwäche. Man brauchte einen schwachen König als Marionette für die eigenen Machenschaften und konnte niemanden gebrauchen, der das Szepter tatsächlich in die Hand nahm. So "regierte" Friedrich V lediglich einen einzigen Winter und ging als Winterkönig in die Geschichte ein. 1620 wurde er in der besiegt und floh ins Exil. Der Sieger, General Tilly der kaiserlichen Truppen, Schlacht am Weißen Berg

fand 1622 ein verteidigungsloses Heidelberg vor und nahm problemlos das leer

stehende Schloss

und die Stadt ein. 1633 wurde er von den Schweden besiegt, die das Schloss vom

Königsstuhl aus zerschossen. Bereits ein Jahr später versuchten die

Kaiserlichen die Rückeroberung von Stadt und Schloss, was ihnen aber erst 1635

gelang. Bis zum Kriegsende 1648 blieb es in ihrer Gewalt, wo der neue Herrscher

1649 dann wieder einzog.

fand 1622 ein verteidigungsloses Heidelberg vor und nahm problemlos das leer

stehende Schloss

und die Stadt ein. 1633 wurde er von den Schweden besiegt, die das Schloss vom

Königsstuhl aus zerschossen. Bereits ein Jahr später versuchten die

Kaiserlichen die Rückeroberung von Stadt und Schloss, was ihnen aber erst 1635

gelang. Bis zum Kriegsende 1648 blieb es in ihrer Gewalt, wo der neue Herrscher

1649 dann wieder einzog.

1688 zog der Sonnenkönig Ludwig XIV von Frankreich, ein Verwandter der oben erwähnten Elisabeth, Ehefrau des geächteten und geflohenen Winterkönigs Frieddrich V, in das wieder einmal verlassene Heidelberg problemlos ein, um sich sein Erbe zu holen. Um einen Gegenangriff endgültig und für alle Zeiten zu verhindern, ließ er die Festungsanlagen zerstören und verwüstete bei seinem Auszug 1689 das ganze Land und steckte mehrere Ecken von Heidelberg in Brand. Hausherr Johann Wilhelm kehrte in sein verlassenes Domizil zurück und ließ Stadt und Festungsanlagen wieder aufbauen, so dass die Angriffe der Franzosen in den folgenden Jahren zunächst scheiterten.

Erst nach der erneuten Zerstörung

der Stadt ergaben sich 1693 die Herren auf der Burg, und die Franzosen

sprengten nun die noch bzw. wieder vorhandenen Verteidigungsanlagen auf das

Gründlichste.

Ab 1697 wurde das Schloss notdürftig wieder repariert. Ein gründlicher Umbau des Schlosses scheiterte aber an mangelnden Finanzen, und ein erneuter Streit mit den Katholiken hatte die Verlegung der Residenz nach Mannheim zur Folge. Sein Nachfolger Karl Theodor unternahm noch einen weiteren Versuch, das Schloss wieder aufzubauen, gab dieses Vorhaben jedoch wieder auf, nachdem zweimal der Blitz eingeschlagen hatte, wobei das Schloss abermals abbrannte. Trotz einiger Erneuerungen blieb das Schloss eine Ruine. Im 18. Jahrhundert wurden die noch überdachten Räumlichkeiten für Handwerksbetriebe und die Ruinen als Steinbrüche genutzt. Auch andere verwendbare Dinge wurden von den Bürgern der Stadt geholt und für die eigenen Zwecke verwendet. Die Quader des Südwalls z.B. befinden sich nun eingebaut imSchwetzinger Schloss. |

|

|

|

Ein Lichtblick für das Schloss kam mit Charles de Graimberg, der sich in die Schlossruinen verliebte und für deren Rettung und den Wiederaufbau des Schlosses kämpfte. 1822 zog er in einen bewohnbaren Teil des Schlosses ein, von dem aus er den Schlosshof überblicken und weiteren Plünderungen Einhalt gebieten konnte. Er veranlasste auch den ersten Schlossführer, der gedruckt und verbreitet wurde und auf diese Weise den Fremdenverkehr in der Stadt belebte.

In der Folge wurde im 19. Jahrhunert heftig darüber diskutiert, ob das Schloss wieder aufgebaut werden sollte oder nur man nur die Ruinen erhalten sollte. Man entschied sich Ende des Jahrhunderts dafür, den noch intakten und nur innen verbrannten Friedrichsbau zu restaurieren und ansonsten die Ruinen zu erhalten. Diese Arbeiten waren dann im Jahr 1900 beendet.

Nachdem wir nun unseren Rundgang durch die Ruinen links vom Burgplatz aus und die Geschichte des Schlosses beendet haben, befinden wir uns wieder dort.

|

|

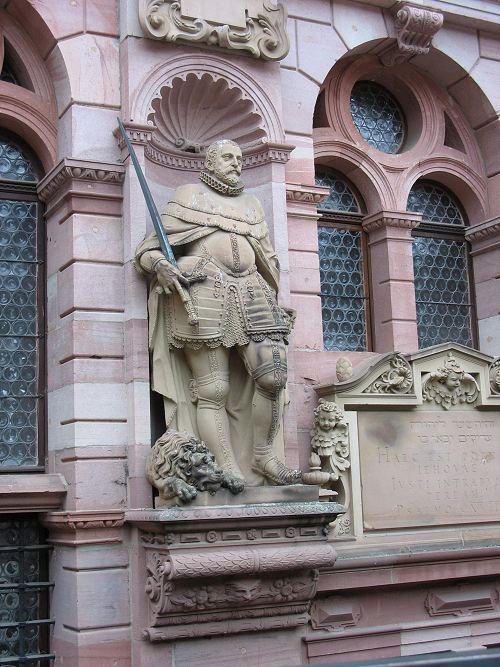

Einige Impressionen aus dem intakten und restaurierten Friedrichsbau:

Figur an der Fassade des Friedrichsbaus |

Deckenverzierung

Verzierung über einer Türe |

|

In der Heidelberger Schloskapelle waren wir natürlich auch ... |

|

|

|

|

|

|

Die Molkenkur ist heute ein gutes Restaurant. Hier stand die ursprüngliche Heidelberger Burg, die Obere Burg. Weiter Fotos zur Molkenkur

Von hier aus fuhren wir wieder mit der Bergbahn zum Königstuhl.

Bücher zum Thema "Heidelberger Schloss":