Bilder und Informationen

aus dem Fichtelgebirge

Der Eger-Radweg

Oberfranken: Fahrradtouren,

Wanderungen, Ausflugsziele,

Radwege, Fotos, Tipps

Die Egerquelle

Beginnt man als Genuss-Radfahrer an der Egerquelle, geht der Eger-Radweg erst mal lange Zeit etwas steiler bergab. Das heißt, will man hierher zurück, muss man das Stück auch wieder rauf.Mit einem E-Bike nicht wirklich ein Problem, für sportliche Radfahrer ein schöner Abschluss-Spurt. Eine andere Möglichkeit sind Wanderbusse und Fahrradbusse, die auch auf dem nahen Egerquellen-Parkplatz an der Straße von Bad Weißenstadt nach Bischofsgrün halten. Dort kann man auch sein Auto parken, wenn man den Eger-Radweg bei der Egerquelle beginnen will.

Ein bequemerer Startpunkt ist Bad Weißenstadt. Die Egerquelle kann man dann auch mit dem Auto besuchen, sie ist gleich neben dem Parkplatz.

Bad Weißenstadt

Am Weißenstadter See vorbei gelangt man nach Bad Weißenstadt. Hier hat man die verschiedensten Möglichkeiten vom Spaziergang am oder um den See, Mittagessen, Brotzeit oder Eisdiele in der Altstadt, oder lauschige Rastplätze unter schattenspendenden Bäumen im Egertal.Wer hier mal über Nacht bleiben will, für den bietet sich eine Übernachtung im Siebenquell Gesundzeitresort an, mit Thermenlandschaft, Saunas, verschiedenste Gesundheitsförderungen und Hotel. Auch im nicht weit davon entfernten Kurzentrum kann man evtl. kurzfristig ein Zimmer ergattern.

Zwischen Bad Weißenstadt und dem Ortsteil Franken ist der Talgrund der Eger teilweise unwegsam und sumpfig. Deshalb weicht der Egerradweg zwei mal zum Hang hin aus. Die Steigungen sind aber nicht allzu lang und im schattigen Wald erträglich, mit dem E-Bike natürlich ein Klacks.

Der Thus-Wasserfall

Nach Franken fährt man den alten Mühlbach der Thusmühle entlang, der jetzt Werkskanal eines Elektrizitätswerks ist. Ein Wehr, das zur Ableitung des Wassers bei Abschaltungen genutzt werden kann, speist den bekannten Thus-Wasserfall.Alljährlich zum

Thusfest

am Pfingstsonntag wird das Wehr geöffnet und der Wasserfall rauscht hinab ins alte steinige Flussbett der Eger. Zu Normalzeiten sorgt eine Restwassermenge für eine Andeutung eines Wasserfalls und verhindert die Austrocknung. Durch den Ortsteil Thusmühle mit einem Wohnmobilstellplatz erreicht man Röslau.Röslau

Die Gemeinde Röslau im Egertal ist bekannt durch ihr Stahl- und Drahtwerk Röslau, das Federstahldrähte und Musiksaiten in alle Welt exportiert, welche dann in Automotoren genauso zu finden sind, wir in teuren Armbanduhren und Konzertflügeln. Die ehemalige Porzellanfabrik Winterling ist wie überall in der Gegend erloschen, die Fabrikgebäude dienen aber inzwischen anderen Firmen und Einrichtungen.Etwas irritiert sind manche, da es auch den Fluss Röslau gibt. Dieser macht allerdings um die Gemeinde einen Bogen und fließt durch Wunsiedel und Marktredwitz.

Beweidung der Egerauen

Zwischen Röslau und Neudes grasen Schottische Hochlandrinder auf knapp 6 Hektar in den feuchten Egerauen. Sie dienen damit dem Natur- und Landschaftsschutz. Die kleine Herde ist wehrhaft und müsste sich auch gegen die Wölfe verteidigen können, die sich nicht weit entfernt schon Schafe geholt haben.Neudes

Zwischen Röslau und Marktleuthen führt der Egerradweg durch das Dorf Neudes. Die Bauernhöfe des Angerdorfes sind zweigeschossige Wohnstallhäuser mit Halbwalmdächern, wie sie überall in den Altstädten und Dörfern des Fichtelgebirges zu finden sind.Sie reihen sich um ein paar Teiche und ein historisches Kommunhaus mit ehemaligen Milch-Kühlkammern, in denen Quellen für die Kühlung der frisch gemolkenen Milch sorgten. Darüber ein Tanzboden mit dem alten Spitznamen Buttermilchsaal. Daneben wurde ein Buerngarten angelegt, wie er früher üblich war.

Nach Neudes führt der Egerradweg an einem Waldrand mit Morgensonne entlang. Das Egertal verläuft jenseits dieses Waldes. Dort kann man am Fluss noch einen Mühlgraben, steinerne Grundmauern und zwei Untergeschosse der ehemaligen Neudesmühle finden. Vom Egerradweg aus ist sie allerdings nur schwer zu erreichen, was auch beabsichtigt ist, beginnt hier doch ein großes Naturschutzgebiet mit renaturierten Teichen, so dass der Radweg durch die angrenzenden Wälder führt. An heißen Sommertagen, die im Fichtelgebirge meist eher mäßig warm sind, eine angenehme schattige Strecke.

Felsformation Hirschsprung bei Neumühle

Kurz vor der Neudorfer Mühle, genannt Finkenmühle, trifft man wieder auf den Fluss. Einen sonnigen Waldrand entlang gehts vorbei an der Neudorfer Mühle, genannt Finkenmühle, Richtung Neumühle. Dort findet man eine Felsformation, den Hirschsprung, der lange im düsteren Wald versteckt war. Durch die erforderlichen Abholzungen wegen der Borkenkäfer-Ausbreitung ist er jetzt wieder gut zu sehen.

Felsformation Hirschsprung bei Neumühle im Fichtelgebirge

Der Egerdurchbruch

Das Tal bei Neumühle wird auch Egerdurchbruch genannt, da sich die Eger hier ihren Weg durch einen Spalt im granitenen Kühberg-Massiv bahnte und ein enges Tal schuf, obwohl eigentlich auf den ersten Blick ein kleiner Umweg weiter westlich der einfachere Weg gewesen wäre. In Neumühle befand sich von 1892 bis 1975 ein steinverarbeitender Betrieb. Heute wird die Energie der Eger für ein Elektrizitätswerk genutzt, weshalb ein großer Teil des Flusswassers oberhalb von Neumühle an einem Wehr in eine Druckleitung abgeleitet wird. Das Rauschen des Flusses im sogenannten Thus kann man hier deshalb nur noch bei Hochwasser erleben.Die Eckenmühle

Nicht weit nach Neumühle führt der Egerradweg an der Eckenmühle vorbei Richtung Marktleuthen. Einst war die Eckenmühle eine Getreidemühle mit Sägewerk, die in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts nicht mehr mit Mühlrädern, sondern mit einer Turbine betrieben wurde. Heute ist beides außer Betrieb.Marktleuthen im Fichtelgebirge

Kurz vor der Stadt Marktleuthen biegt der Egerradweg etwas unauffällig ausgeschildert nach links ins Egertal ab. Verpasst man die Abzweigung, kommt man auch nach Marktleuthen. In der historischen Altstadt reihen sich Bürgerhäuser des 19. Jahrhunderts oder älter um die Kirche und das Rathaus. Früher lebten die Einwohner zum großen Teil von der Arbeit in der Porzellanfabrik Winterling und einer Glasfabrik, in den Steinbrüchen und der steinverarbeitenden Industrie, einer Zinngießerei und natürlich in der Landwirtschaft.Historische Altstadt

In zweiter Reihe rund herum findet man Wohnstallhäuser, wie sie im Fichtelgebirge häufig noch anzutreffen sind. Die Kühe im Stall erzeugten Wärme und die dicken Granit-Feldstein-Mauern halten im Winter die Kälte draußen, im Sommer die Hitze. Die Ställe haben heute ausgedient und die Räume werden anderweitig genutzt.Verschiedene Rundwanderwege und die Hügel und Wälder der Umgebung laden ein, auch mal einen ganzen Tag hier zu verbringen.

Leuthenforst

Bei Leuthenforst, einem Stadtteil von Marktleuthen, fällt auf einem Hügel das Fliegenpilzhäuschen auf, ein pavillonartiges Holzhäuschen. Ein Bewohner hat sich im 2. Weltkrieg vorgenommen, in der Heimat ein solches Häuschen zu bauen, sollte er den Krieg überleben.Wendenhammer

In dem Weiler Wendenhammer überquert der Egerradweg die Eger auf einer historischen Markgrafenbrücke, einer Rundbogenbrücke aus Granitsteinen. Ein Brückenstein trägt die Jahreszahl 1738. Der Ort wird schon in der Egerer Forstordnung von 1379 erwähnt und war der Standort eines Hammerwerks, in dem das im Fichtelgebirge gewonnene Eisen weiterverarbeitet wurde. Später wurde daraus eine Getreidemühle.

Unterhalb von Wendenhammer staut sich die Eger an einem Wehr. Von dort zweigt ein Mühlgraben (Mühlbach) nach Kaiserhammer ab. Die Wasserkraft wird dort in einem kleinen Elektrizitätswerk in elektrische Energie umgewandelt.

Kaiserhammer

Vom großen Markgrafenschloss in Kaiserhammer, 1757 erbaut von Markgraf Friedrich von Brandenburg-Bayreuth, ist nur noch der Küchenflügel erhalten. Die Gegend war Jagdrevier der Markgrafen und Kaiserhammer ihr Jagdschloss.Auf einem Hügel befindet sich ein große Parforce-Jagdgarten, genannt Rondell. Von der Kuppe, auf der ein 1761 gebauter Jagd-Pavillon stand, gehen 8 schnurgerade Wege sternförmig in alle Richtungen. Bei der Parforcejagd wurden Wildtiere so lange gehetzt, bis man sie von Hand mit einem Messer töten konnte. Heute steht in der Mitte eine große Linde mit Sitzbank.

Brückenradweg Bayern-Böhmen

Hier trifft man auf den Brückenradweg Bayern-Böhmen, der von Fichtelberg kommend kurz die Eger entlang läuft und dann ins Selbbachtal abzweigt, von wo er durch Selb bis ins tschechische Asch (Aš) führt.Für Genuss-Radler und Naturliebhaber lohnt sich hier ein kurzer Abstecher nach Norden Richtung Selb auf einer ehemaligen Bahnstrecke durch das relativ naturbelassene Selbbachtal.

Hendelhammer

Die nächste Station ist das Dorf Hendelhammer mit einem Sägewerk. Nicht weit vom Egerradweg befindet sich ein kleiner Felsen, der Herrgottstein. Er trägt oben Vertiefungen, die der Herrgott selbst in den Stein gedrückt haben soll, als er sich hier ausruhte. Deshalb soll sich jeder, der sich ebenfalls hier setzt und sich ausruht, anschließend ganz besonders erfrischt und kräftig sein. Auch Glieder- und Gelenkschmerzen sollen verschwinden. Bei Ausgrabungen in der Nähe fand man Gegenstände, die man der Jungsteinzeit zurechnet.Das Wellertal

Flussabwärts von Hendelhammer beginnt im Egertal ein Bereich, in dem ein Johann Christoph Weller von 1672 bis 1712 Metallverarbeitung im großen Stil betrieb. Vor allem Eisenerz aus den Bergwerken im Fichtelgebirge wurde hier in Hochöfen geschmolzen und in Hammerwerken weiterverarbeitet. Dazu nutzte er an mehreren Stellen die Energie der Eger. Nicht nur die Hammerwerke brauchten Wasserkraft zum Antrieb. In die großen Hochöfen mussten große Mengen Luft geblasen werden, was nur mit Wasserkraft gelang.Heute gewinnt man aus der Energie der Eger im Wellertal elektrischen Strom in drei Kraftwerken. Das gesamte Tal von Hendelhammer bis Neuhaus an der Eger ist als Naturschutzgebiet ausgewiesen.

Leupoldshammer

Das erste Elektrizitätswerk ist Leupoldshammer, wo ab 1805 die Brüder Leupold in einem Hammerwerk Waffen und landwirtschaftliche Geräte herstellten. Der Stausee oberhalb der Staumauer bietet vielen Wasservögeln und anderen Tieren Lebensraum.

Nicht weit unterhalb der Staumauer von Leupoldshammer beginnt der Werkskanal des Wasserkraftwerks Hirschsprung, gebaut 1921. Eine Wehranlage regelt die Wasserzufuhr und wurde im 21. Jahrhundert durch ein automatisch ferngesteuertes Wehr ersetzt. Der Kraftwerkskanal hat ein geringeres Gefälle als die natürliche Eger, und so gewinnt er vorbei an den Ansiedlungen Blumenthal und Wellerthal 30 m an relativer Höhe gegenüber dem Fluss.

Blumenthal

Hier befand sich ab 1749 die Eisenschneidmühle des Hochofenmeisters Benjamin Opp. Nachdem der Eisenerzabbau und damit auch die Eisenverarbeitung nachließ, machte er sie 1758 in eine Sägemühle für das Holz aus den Wäldern. Sie wurde Oppenmühle genannt und stellte im 19. Jahrhundert ihren Betrieb ein. Eugen Hutschenreuther, ein Selber Porzellanproduzent, kaufte 1895 das Gut Blumenthal und baute daneben eine Villa. Mitte des 20. Jahrhunderts wurde sie Feriengut für erholungssuchende Mitarbeiter der Porzellanfabrik Hutschenreuther AG. Heute ist sie Bildungseinrichtung und ein therapeutisches Heim des Evangelischen Jugend- und Fürsorgewerks.Egerradweg im Wellertal

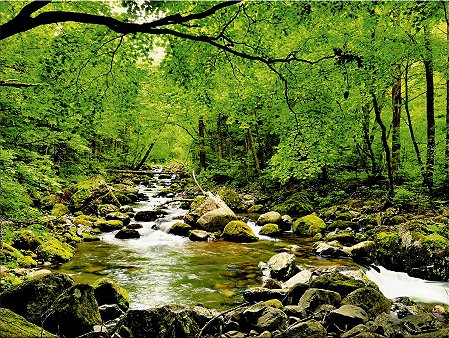

Die Einöde Wellerthal, ein Stadtteil von Selb in Oberfranken besteht aus einigen wenigen Häusern und einer ehemaligen Gaststätte im Egertal. Der Fluss Eger führt in diesem Bereich nur eine Restwassermenge, da der größte Teil des Flusswassers in den Kraftwerkskanal abgezweigt wurde. Die Natur und das naturbelassene Flussbett sind trotzdem beeindruckend.Fichtenwald

Im Gegensatz zu den Borkenkäfer-Katastrophen um 2020 und dem Waldsterben um 1980 an anderen Stellen im Fichtelgebirge ist der Fichtenwald im Wellertal relativ gesund.Am Fluss stehen einige beeindruckende stattliche alte Fichten, die sich mit ihren Wurzeln zwischen den Felsen festkrallen.

Gelbflechten

Auf Höhe von Silberbach und Neuhaus an der Eger findet man gelb gefärbte Felsen. DieGewöhnlichen Gelbflechten

breiten sich seit der Industialisierung durch Stickstoffeinträge aus der Luft häufiger aus.Flechten überstehen auch extreme Trockenheit auf den Felsen. Sie sind eine Symbiose aus Pilzen und Algen und bilden hier eine Lebensgemeinschaft mit Grünalgen, die für die Photosynthese sorgen.

Das Kraftwerk Hirschsprung

Während die Kraftwerke Leupoldshammer und Neuhaus an der Eger Stauseen besitzen, um durch den Höhenunterschied der Wasseroberflächen Energie zu gewinnen, besitzt das Kraftwerk Hirschsprung einen 3,7 km langen Kraftwerkskanal, der schon kurz nach Leupoldhsmmer abzweigt. Er endet in den Betonkästen oberhalb des Kraftwerkgebäudes. Durch sein geringeres Gefälle als der Fluss hat der Kanal auf seinem Weg relativ zur Eger 30 m an Höhe gewonnen.

Das Kraftwerk Hirschsprung im Wellertal nahe Silberbach

Energiegewinnung

Oft kann man lesen, dass in den Rohren über dem Kraftwerk das Wasser "hinabstürzt". Das ist vollkommen falsch. Die an den Turbinen erzielbare mechanische Leistung, die dann in den Generatoren in elektrische Leistung verwandelt wird, ergibt sich aus Druck mal Wassermenge. Und der Druck kann nur durch einen Stau in den steil abfallenden Druckrohren erzeugt werden. Die Wasseroberfläche liegt also in den Betonkästen oberhalb der Rohre und das Wasser sinkt relativ langsam hinab. Mit seiner aufgestauten Schwerkraft treibt es die Turbinen an. Würde es hinabstürzen wie in einem Wasserfall, würde die Energie verpuffen.Das Kraftwerk Neuhaus an der Eger

Auch dieses Elektrizitätswerk mit dem dazugehörigen Stausee geht schon zurück auf das Jahr 1924. Ein Metallsteg führt nach Neuhaus an der Eger, wo das Café Egerstau zu einer Rast einlädt.Die drei Kraftwerke Leupoldshammer, Hirschsprung und Neuhaus an der Eger hießen früher Dr.Maier-Kraftwerke. Erbaut wurden sie um 1921 von einem Ingenieur Dr. Eugen Sapper.

Die Burg Hohenberg an der Eger

Zwischen Neuhaus und Hohenberg gibt es in dem engen Tal direkt an der Eger keinen durchgängigen Weg. Man fährt etwas erhöht durch den Hohenberger Forst. Die Burganlage Hohenberg hat ihre Anfänge schon im 12. Jahrhundert zur Zeit Friedrich I. Barbarossa und war ein Vorposten der Egerer Burg. Sie schützte die wichtige Handelsstraße nach Eger und weiter nach Böhmen. Nach einer wechselvollen Geschichte zwischen den Hussiten und anderem böhmischem Kriegsvolk, den Burggrafen von Nürnberg, den Markgrafen von Brandenburg-Kulmbach-Bayreuth, fiel sie im Jahr 1810 durch Napoleon an das Königreich Bayern und so ist sie seitdem fränkisch-bayerisch. Auch im Zweiten Weltkrieg wurde sie durch amerikanischen Beschuss schwer beschädigt. Von der Burg hat man einen herrlichen Ausblick auf das böhmische Egerland.Die Carolinenquelle bei Hohenberg an der Eger

Unmittelbar neben der Eger, die östlich von Hohenberg Grenzfluss zu Tschechien ist, findet man einen eisenhaltigen Säuerling, die Carolinenquelle. Seit dem 17. Jahrhundert wird das Wasser für Trinkkuren verwendet. Man kann es kostenlos in mitgebrachte Gefäße füllen.

Die Carolinenquelle bei Hohenberg an der Eger

Bücher Rund um die Eger

Abteilungen:

Oberfranken

Oberfranken

Fichtelgebirge

Fichtelgebirge

Sport und Freizeit:

Fahrradausrüstung

Fahrradausrüstung

Fahrräder

Fahrräder

Fahrrad-Artikel bei Amazon

Fahrrad-Artikel bei Amazon

Sport und Freizeit:

Der Shop meiner Tochter:

Oberfranken

Oberfranken

Frankenwald

Frankenwald

Sport und Freizeit:

Fahrradausrüstung

Fahrradausrüstung

Fahrräder

Fahrräder

Fahrrad-Artikel bei Amazon

Fahrrad-Artikel bei Amazon

Sport und Freizeit:

| Bücher | Elektronik, Foto |

| Musik-CDs | DVDs, Blu-ray |

| Spielzeug | Software |

| Freizeit, Sport | Haus und Garten |

| Computerspiele | Küchengeräte |

| Essen und Trinken | Drogerie und Bad |

Beeindruckende Fotos

auf Bildern, Postern

und Wohnaccessoires:

Landschaften

Landschaften

Naturlandschaften

Naturlandschaften

Flüsse

Flüsse

Flüsse 02

Flüsse 02

Berge

Berge

Gebirge

Gebirge

Felsformationen

Felsformationen

auf Bildern, Postern

und Wohnaccessoires:

![Eger und das Egerland: [Reprint of the Original from 1845] Eger und das Egerland: [Reprint of the Original from 1845]](https://m.media-amazon.com/images/I/310guRUedLL._SL160_.jpg)